Die betriebsbedingte Kündigung ist die häufigste Kündigungsform im Arbeitsrecht. Sie zählt zu den drei rechtlich zulässigen Kündigungsarten nach dem Kündigungsschutzgesetz. Arbeitgeber kündigen betriebsbedingt, wenn “betriebliche Erfordernisse”, wie z.B. eine Umstrukturierung, dazu führen, dass ein Arbeitsplatz dauerhaft wegfällt. Die Anforderungen der Arbeitsgerichte an eine wirksame betriebsbedingte Kündigung sind sehr hoch. Die Gerichte prüfen zum Beispiel, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auf einem anderen Arbeitsplatz weiter beschäftigen kann. Im Rahmen einer Sozialauswahl muss der Arbeitgeber zutreffend bestimmen, welchen (von mehreren) Mitarbeitern er kündigt. Außerdem wird oft eine Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung gezahlt. Im folgenden Artikel finden Sie all dies – und viele Beispiele für (un-)wirksame betriebsbedingte Kündigungen.

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt

Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt

- Die betriebsbedingte Kündigung ist die häufigste Kündigungsform. Ihre Relevanz nimmt aktuell aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage eher noch zu.

- Sie ist an strenge Anforderungen geknüpft: Sofern das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist (kein Kleinbetrieb, >6 Monate Betriebszugehörigkeit), ist eine betriebsbedingte Kündigung nur zulässig, wenn 1. ein dringendes betriebliches Erfordernis vorliegt, 2. eine Sozialauswahl ordnungsgemäß durchgeführt wurde und 3. keine alternative Weiterbeschäftigungsmöglichkeit besteht.

- Daneben gelten natürlich die allgemeinen Anforderungen an eine wirksame Kündigung auch bei der betriebsbedingten Kündigung

- Im Falle einer Kündigung ist zunächst wichtig, Ruhe zu bewahren und taktische Fehler zu vermeiden. Einige Empfehlungen für Vorgehensweisen, wenn Sie eine “Betriebsbedingte” erhalten haben, sind unten im Artikel zusammengefasst.

Inhalte

- Bedeutung der betriebsbedingten Kündigung

- Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung

- Allgemeine Unwirksamkeit der betriebsbedingten Kündigung

- Fristlose betriebsbedingte Kündigung

- Arbeitslosengeld bei betriebsbedingter Kündigung

- Anspruch auf Abfindung

- Betriebsbedingte Kündigung: Was tun?

- Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Bedeutung der betriebsbedingten Kündigung

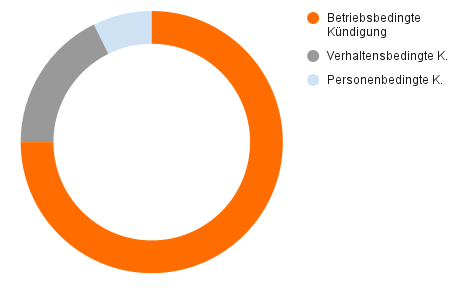

Die betriebsbedingte Kündigung ist eine der drei Kündigungsarten unter dem Kündigungsschutzgesetz neben der verhaltens– und personenbedingten Kündigung. Die betriebsbedingte Kündigung ist allerdings mit Abstand die wichtigste Kündigungsform: Etwa 75% aller Kündigungen sind “betriebsbedingt“:

Zwar hatte die Bedeutung der betriebsbedingten Kündigung zeitweise etwas abgenommen. Die gute Konjunktur und genereller Fachkräftemangel der letzten Jahre hatten dazu geführt, dass Unternehmen weniger oft betriebsbedingte Kündigungen aussprachen. Seit einigen Monaten beobachten wir und unsere Partneranwälte hier allerdings eine Trendwende. Neben bekannten Firmen wie Volkswagen und Mercedes sehen auch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen die Notwendigkeit, Personal abbauen zu müssen. Oft sind betriebsbedingte Kündigungen die Folge, was sich an vielen Gerichten bereits in einer steigenden Zahl von Kündigungsschutzklagen niederschlägt.

Berechnen Sie Ihre Abfindungssumme

Jetzt in 2 min für Ihren individuellen Fall Abfindungssumme berechnen!

Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung

Eine betriebsbedingte Kündigung ist nur unter 3 Voraussetzungen rechtmäßig:

- Dringendes betriebliches Erfordernis: Es müssen Umstände vorliegen, die dazu führen, dass der oder die Arbeitsplätze eines Mitarbeiters wegfallen. Der Wegfall des Arbeitsplatzes muss permanent, also auf Dauer, sein. Das muss der Arbeitgeber auch beweisen (s. u.).

- Sozialauswahl: Der Arbeitgeber muss eine Sozialauswahl treffen, d. h. bei mehreren vergleichbaren Arbeitsplätzen entscheiden, welche Arbeitnehmer er genau entlassen wird. Die Auswahlkriterien sind im Kündigungsschutzgesetz festgelegt: Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung. Hier passieren in der Praxis oft Fehler. Und solche Fehler machen die Kündigung unwirksam.

- Keine alternative Weiterbeschäftigung: Es dürfen innerhalb des Unternehmens oder des Betriebs keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen. Gegebenenfalls muss der Arbeitgeber sogar weniger attraktive Positionen in Betracht ziehen oder unternehmensweit prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung möglich ist (dazu unten).

1. Dringendes betriebliches Erfordernis

Eine betriebsbedingte Kündigung ist nach dem Kündigungsschutzgesetz nur dann rechtmäßig (“sozial gerechtfertigt”), wenn es “dringende betriebliche Erfordernisse” gibt, die einer Weiterbeschäftigung im Betrieb entgegenstehen. Was “dringende betriebliche Erfordernisse” sind, sagt das Gesetz aber nicht. Daher haben die Arbeitsgerichte hierzu zwei Fallgruppen entwickelt, nämlich inner- und außerbetriebliche Gründe:

Außerbetriebliche Gründe

Außerbetriebliche Gründe liegen zwar außerhalb des Betriebs, wirken aber so auf den Betrieb ein, dass der oder die Arbeitsplätze dauerhaft wegfallen.

Beispiele für außerbetriebliche Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung können der Wegfall eines Auftrags oder Projekts sein, mit dem die gekündigten Arbeitnehmer beschäftigt waren. Passt ein Arbeitgeber bei Auftragsverlust oder reduziertem Auftragsbestand die Anzahl der benötigten Arbeitnehmer unmittelbar an die verbliebene Arbeitsmenge an, kann dies ein dringendes betriebliches Erfordernis begründen.1 Auch ein allgemeiner Umsatzrückgang durch Absatzprobleme oder Marktveränderungen kann außerbetriebliche Ursachen für eine Kündigung begründen. Das gleiche gilt für den Wegfall von Fördermitteln, der Entzug von Subventionen, oder die Einführung von Zöllen oder Sanktionen auf Produkte des Arbeitgebers.

Innerbetriebliche Gründe

Innerbetriebliche Gründe liegen vor, wenn sich der Arbeitgeber selbst zu einer organisatorischen Maßnahme entschließt, bei der eine Weiterbeschäftigung des gekündigten Arbeitnehmers entfällt.

Beispiele für innerbetriebliche Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung können Umstrukturierungsmaßnahmen (Zusammenlegung von Abteilungen) oder Rationalisierungsprojekte sein (z. B. Einsatz von KI oder anderen Technologien, die Mitarbeiter überflüssig machen). Ebenso wie Maßnahmen wie ein Outsourcing an externe Dienstleister, Standortschließungen, z. B.: die Stilllegung einzelner Filialen (einer Supermarkt- oder Warenhauskette), oder der Abbau von Hierarchieebenen (beispielsweise Wegfall einer Managementebene – Teamleiter).

Hervorzuheben ist die eingeschränkte gerichtliche Prüfung: Denn die Arbeitsgerichte checken eine “unternehmerische Entscheidung” nicht auf sachliche Rechtfertigung oder Zweckmäßigkeit, sondern nur darauf, ob sie offensichtlich unsachlich, unvernünftig oder willkürlich ist.2 Ausgeführt werden muss sie allerdings trotzdem. Ein Arbeitsgericht prüft also, ob die unternehmerische Entscheidung tatsächlich umgesetzt wurde und dadurch das Beschäftigungsbedürfnis für den Arbeitnehmer entfallen ist.

2. Sozialauswahl

Eine wirksame betriebsbedingte Kündigung setzt weiterhin eine ordnungsgemäße Sozialauswahl voraus. Und das ist nicht so einfach. Von der Datenerfassung über die Bildung von Vergleichsgruppen bis zur richtigen Gewichtung der Kriterien (z.B. Alter und Betriebszugehörigkeit) können viele Fehler passieren. Und wenn die Sozialauswahl (grob) fehlerhaft ist, hat das meistens die Unwirksamkeit der betriebsbedingten Kündigung zur Folge.

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber im Rahmen der Sozialauswahl prüfen, welche Beschäftigten besonders schutzwürdig sind. Dabei werden die folgenden Kriterien berücksichtigt:

- Dauer der Betriebszugehörigkeit

- Bestehende Unterhaltspflichten

- Alter

- Evtl. Schwerbehinderung

Für jedes dieser Kriterien werden Punkte vergeben. Je mehr Punkte, desto höher bzw. besser die Schutzwürdigkeit des jeweiligen Arbeitnehmers, wie das folgende Punkteschema-Beispiel anschaulich verdeutlicht:

Beispiel für ein Punkteschema für die Sozialauswahl

- Betriebszugehörigkeit: Für das erste bis zehnte Jahr Betriebszugehörigkeit gibt es einen Punkt. Nach abgeschlossenem zehnten Jahr gibt es für jedes weitere Jahr zwei Punkte. Hierbei werden allerdings in der Praxis oft nur Dienstjahre gezählt, die bis zum vollendeten 55. Lebensjahr erreicht wurde. So können theoretisch bis zu 70 Punkte für die Betriebszugehörigkeit erzielt werden.

- Unterhaltspflichten: Für unterhaltsberechtigte Kinder werden jeweils 4 Punkte angerechnet.

- Alter: Für jedes vollendete Lebensjahr bis zum 55. Lebensjahr wird 1 Punkt vergeben. Die Obergrenze liegt also bei 55 Punkten.

- Schwerbehinderung: Liegt eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad von bis zu 50 % vor, werden 5 Punkte vergeben. Für jede weitere 10 % über 50 % gibt es je 1 zusätzlichen Punkt, so dass die theoretische Obergrenze hier also bei maximal 10 Punkten liegt.

3. Keine alternative Weiterbeschäftigung

Schließlich dürfen keine alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen. Gegebenenfalls muss der Arbeitgeber sogar weniger attraktive Positionen in Betracht ziehen oder unternehmensweit prüfen, ob eine Weiterbeschäftigung auf freien Arbeitplätzen möglich ist. Auch Beschäftigungsalternativen mit geringerem Gehalt sind zu berücksichtigen. Von dem Angebot eines alternativen Arbeitsplatzes darf nur in extremen Ausnahmefällen abgesehen werden. Nämlich dann, wenn vernünftigerweise keine Chance besteht, dass das Angebot durch den Arbeitnehmer angenommen wird, z. B. wenn das Angebot etwa „beleidigenden Charakter“ hätte.3

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt

Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden für kostenlose Erstberatung mit Anwalt

Allgemeine Unwirksamkeit der betriebsbedingten Kündigung

Eine betriebsbedingte Kündigung ist eine „normale“ Kündigung, für die natürlich – neben den oben dargestellten speziellen, inhaltlichen Kündigungsgründen – auch die allgemeinen Anforderungen an Verfahren, Form und Fristen gelten. Diese Anforderung stehen neben den speziellen Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes. Wenn also beispielsweise die Schriftform nicht gewahrt wurde (z.B. weil das Kündigungsschreiben nur mit Docusign unterschrieben wurde), ist diese unwirksam, unabhängig z.B. von der Sozialauswahl.

Es gibt Verfahrensvorschriften, die einzuhalten sind: Wenn ein Betriebsrat besteht, ist dieser auch vor einer betriebsbedingten Kündigung immer anzuhören. Dabei muss bereits die Anhörung alle relevanten Informationen enthalten, damit der Betriebsrat die Kündigung umfassend beurteilen kann. Bei schwerbehinderten Arbeitnehmern muss zusätzlich eine vorherige Zustimmung des Integrationsamtes vorliegen. Diese Verfahrensvorschriften sind zwingend einzuhalten, andernfalls ist die Kündigung unwirksam. Bei Massenentlassungen gelten weitere Verfahrensanforderungen. Eine betriebsbedingte Kündigung ist unwirksam, falls die erforderliche Massenentlassungsanzeige fehlt.

Für bestimmte Mitarbeitergruppen gelten gesteigerte Anforderungen an den Kündigungsschutz, z. B. Betriebsratsmitglieder, Schwangere, Beschäftigte in Elternzeit und schwerbehinderte Menschen. Für diese Gruppen gelten zusätzliche inhaltliche Anforderungen an eine wirksame Kündigung und besondere Verfahrensvorschriften (s. o.). Sofern diese nicht eingehalten sind, ist die Kündigung unwirksam.

Fristlose betriebsbedingte Kündigung

Theoretisch ist auch eine fristlose (“außerordentliche”) Kündigung aus betrieblichen Gründen denkbar. Allerdings sind die Anforderungen hier extrem streng. Jedenfalls, sofern der Arbeitnehmer ordentlich kündbar ist. Denn eine fristlose (“außerordentliche”) Kündigung setzt u. a. voraus, dass dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung bis zum Ende der Kündigungsfrist unzumutbar ist. Das ist bei einer betriebsbedingten Kündigung normalerweise nicht der Fall. Denn es ist einem Arbeitgeber auch dann zuzumuten, die Kündigungsfrist einzuhalten, wenn eine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit für den Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen entfällt. Das gilt sogar im Insolvenzfall.4

Eine auf betriebliche Gründe gestützte außerordentliche Kündigung kommt in der Praxis nur dann in Betracht, wenn die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung ausgeschlossen ist. Dann würde der Ausschluss der Kündigung aus betrieblichen Gründen in Konsequenz dazu führen, dass der Arbeitnehmer trotz Wegfalls einer Beschäftigungsmöglichkeit noch für Jahre Lohn/Gehalt zahlen müsste, ohne dass der Arbeitnehmer eine Arbeitsleistung erbringt.5 Deshalb ist in diesem Fall eine fristlose betriebsbedingte Kündigung rechtlich möglich.

Andere Fallgruppen sind theoretischer Natur, denn die Anforderungen der Gerichte sind so streng, dass bei betriebsbedingter Kündigung zumindest eine „Fristlose“ fast immer aufgehoben werden würde. Allerdings kann eine fristlose Kündigung in diesen Fällen durch ein Gericht ggf. in eine ordentliche Kündigung umgedeutet werden.

Arbeitslosengeld bei betriebsbedingter Kündigung

Wem aus betrieblichen Gründen gekündigt wird, hat normalerweise, also bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen, auch Anspruch auf Arbeitslosengeld. Anders als bei einer verhaltensbedingten Kündigung droht bei betriebsbedingter Kündigung normalerweise auch keine Sperrzeit, da die Kündigung nicht vom Arbeitnehmer selbst verursacht wurde. Allerdings prüft die Agentur für Arbeit, ob die Kündigung wirklich aus betrieblichen Gründen erfolgt ist.

Etwas anderes kann dann gelten, wenn man bei einer betriebsbedingten Kündigung eine Abfindungszahlung erhält (dazu unten). Die Abfindung wird von der Agentur für Arbeit als Ersatzleistung gewertet und kann zu einer Sperrzeit führen, wenn sie eine bestimmte Höhe überschreitet.

Anspruch auf Abfindung

Wird ein Arbeitsverhältnis durch betriebsbedingte Kündigung beendet, erhalten Arbeitnehmer häufig eine Abfindungszahlung – auch wenn ein gesetzlicher Anspruch auf Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung nicht immer besteht.6 Abfindungen werden aber oft angeboten, um kostenintensive und langwierige arbeitsgerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden (ausnahmsweise kann sich ein Anspruch auf Abfindung aus § 1a KSchG ergeben). Die Höhe einer Abfindung bei Kündigung hängt von mehreren Faktoren ab (z. B. rechtliche Wirksamkeit der Kündigung, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Gehalt und „Stärke“ möglicher Einwendungen). Unser Artikel zur Abfindung bei Kündigung enthält weitere Informationen zur Höhe der Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung.

Betriebsbedingte Kündigung: Was tun?

Im Falle einer Kündigung ist zunächst wichtig, Ruhe zu bewahren und Fehler zu vermeiden. Folgende Schritte sollten Sie ergreifen:

- Kündigungsschreiben prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kündigung schriftlich, eigenhändig und von den „richtigen“, d.h. Vertretungsberechtigten Personen unterschrieben wurde.

- Nichts unterschreiben: Auf keinen Fall ohne vorherigen rechtlichen Rat irgendwelche Aufhebungsverträge oder andere Dokumente unterzeichnen.

- Fristen beachten: Notieren Sie die 3-Wochen-Frist für die Kündigungsschutzklage und entscheiden Sie so schnell wie möglich, ob und wie Sie sich gegen die Kündigung zur Wehr setzen wollen. Ggf. sollten Sie eine Klage (nur) zur Fristwahrung einlegen, wenn parallel Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung geführt werden. Denn nach Ablauf der 3-wöchentlichen Frist „ohne Klage“ gilt die Kündigung als wirksam. Melden Sie sich unverzüglich, idealerweise innerhalb von 3 Tagen, bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend.

- Rechtliche Beratung: Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Erstberatung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, um Ihre Optionen, Rechte und eine mögliche Abfindung zu besprechen.

Kostenlos Erstberatung mit Fachanwalt

- Kostenlose Erstberatung mit Anwalt

- Schneller Rückruf nach 1 bis 2 Stunden

- Strategie zum Verhandeln der Abfindung

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

- Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung

- Massenentlassung: Über Abfindung, Sozialplan und die Rolle des Betriebsrats

- Kündigungsschutzklage: Ein Mittel gegen ungerechtfertigte Kündigungen

- Kündigungsgründe im Arbeitsrecht: Wann darf der Arbeitgeber kündigen?

- Kündigungsschutzklage Kosten: So viel zahlen Sie wirklich

- BAG 23.02.2012, 2 AZR 548/10 ↩︎

- BAG 23.02.2012, 2 AZR 548/10 ↩︎

- Arbeitsgericht Bonn 6. April 2016, 5 Ca 2292/15 ↩︎

- BAG 22.11.2012, 2 AZR 673/11 ↩︎

- BAG 20.06.2013, 2 AZR 379/12; BAG 22.11.2012, 2 AZR 673/11 ↩︎

- Ausnahme ist der Anspruch nach § 1a KSchG bei betriebsbedingter Kündigung, der allerdings nur 0,5 x Gehalt x Beschäftigungsjahre beträgt. ↩︎